Deux jours plus tard, le 25 octobre, les mêmes acteurs (en bas) déclarent qu’ils quittent l’IRMAR pour soutenir le régime de la Refondation.

À Madagascar, l’appartenance politique est un choix de circonstances, non de conviction

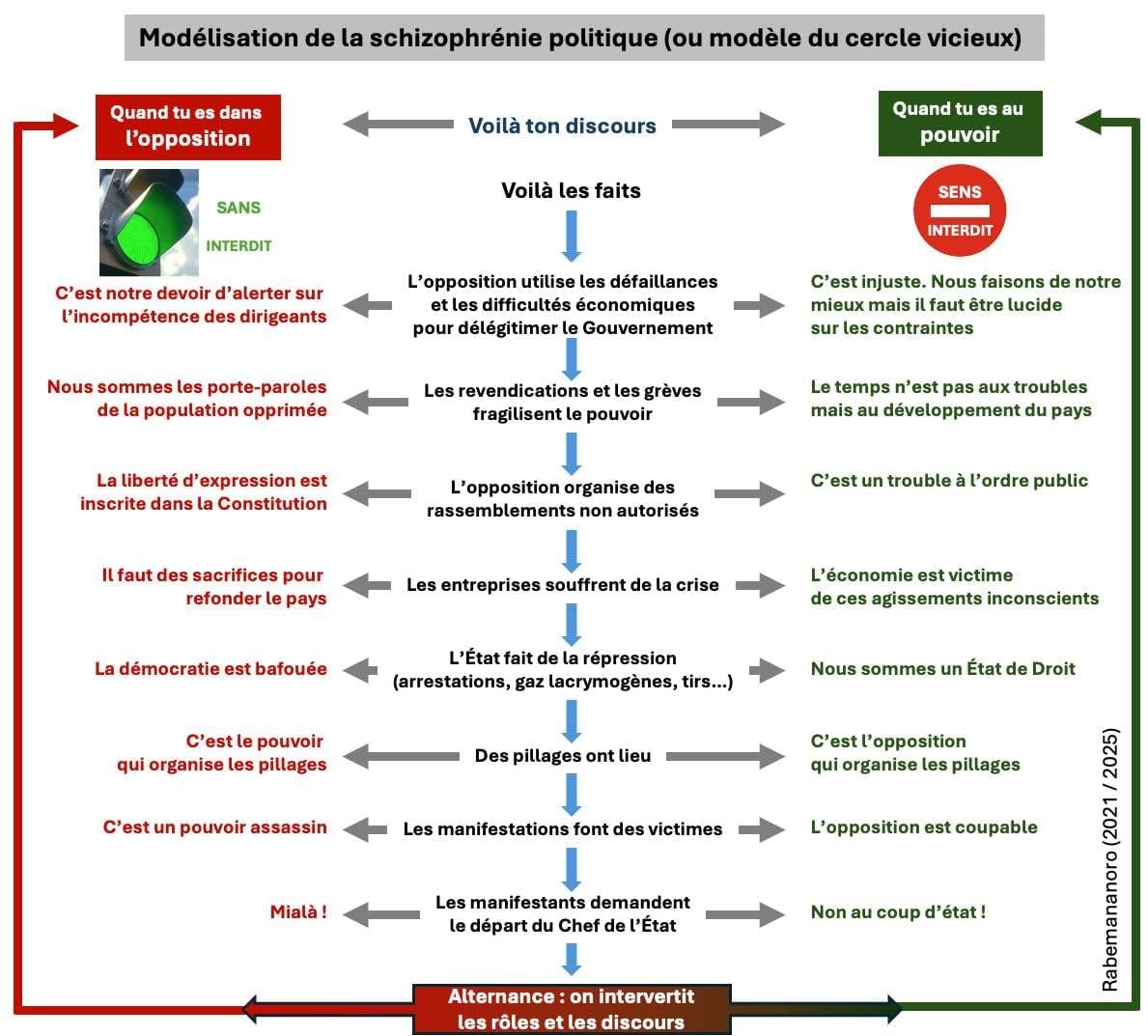

Pourquoi les politiciens changent-ils de couleur politique comme de chemise à chaque changement de pouvoir ? Parce qu’à Madagascar, la politique ne se fonde pas sur une idéologie, mais sur une personne. C’est pourquoi beaucoup de politiciens ne changent pas de conviction, ils changent simplement de camp. Là où les idées devraient unir, ce sont les intérêts qui rassemblent. C’est aussi simple que cela.

Dans les pays où la politique se fonde sur des idéologies fortes, il n’est pas facile de changer de camp. En France, par exemple, un socialiste ne devient pas du jour au lendemain libéral, une personnalité politique de la gauche ne devient pas facilement un partisan de la politique de la droite. Aux États-Unis, un démocrate ne passe pas facilement du côté républicain. Car derrière chaque parti, il y a des valeurs, une histoire, et une cohérence de pensée qui engagent ceux qui y adhèrent.

Ce contraste met en évidence la spécificité du cas malgache. Les changements de camp sont fréquents, souvent sans justification idéologique claire. À Madagascar, la scène politique se caractérise par une étonnante fluidité des alliances. L’appartenance politique reste souvent un choix de circonstances, non de conviction.

Cette instabilité trouve sa source dans un phénomène ancien : la personnalisation du pouvoir.

Durant la 1ère République, le crédo de Philibert Tsiranana est « miasa fa tsy kabary » (acta non verba). Le parti se donne une idéologie de social-démocrate, mais la ligne politique demeure personnalisée. « La politique, c’est de la futilité. Commençons par l’utile, c’est-à-dire le commerce. L’économie et la diplomatie suivront », aimait dire celui que tout le monde surnommait « Papa ». C’est dire le caractère paternaliste de son pouvoir. Faisant fi de l’embargo international envers l’apartheid, Tsiranana impose un partenariat avec l’Afrique du Sud raciste et la Rhodésie (plus tard Zimbabwe). « Pisodia izahay mandra-pahafatinay » (on restera PSD jusqu’à la mort !), chantent ses militants. Mais la plupart est enrôlée de force au parti, tels les fonctionnaires, et verse une cotisation annuelle dont le paiement émerge sur la carte du parti. Après mai ’72, la première d’une série de « rotaka » cyclique, les membres du parti brûlent leurs cartes d’adhésion et renient le pacte de rester « pisodia » (chats sauvages ») jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Didier Ratsiraka, brandissant un petit livre rouge, comme Mao Tsé-Toung, et fumant des cigares en signe de fidélité à Castro, disait suivre une idéologie, un socialo-communisme à la gomme. Adoptant la profession de foi de Lénine, Socialisme = Soviets + électricité, il multiplie la construction de centrales thermiques pour les localités des provinces et pour pallier l’insuffisance de l’approvisionnement en électricité de la zone Tana. Un marché juteux avec, parfois, des accords léonins pour les « miasa-misaosy @ listra » (traduction malgache de socialisme) qui oblige la Jirama à payer la facture même si la centrale n’est pas fonctionnelle. On continue de payer les conséquences négatives de cette politique jusqu’à maintenant.

Les Occidentaux le surnomment Amiral rouge. Les Malgaches disent simplement Deba. Une expression tirée des films western : chef de bande. Sefo deba. Deba. Vous suivez ? Cela ne fait nullement honneur à un homme d'Etat, mais plutôt à un chef de guerre. Encore une fois, ses guerriers du tout-puissant parti Arema vont tourner casaque après le « rotaka » de 1991. L’Arema lui-même s’est déchargé de ses oripeaux doutché en changeant de signification, passant de « Avant-garde de la Révolution de Madagascar » à « Avant-garde pour la Rénovation de Madagascar" ("Andry sy Rihana Enti-Manavotra an'i Madagasikara").

Sous Zafy Albert, tout le monde se met à adhérer à l’UNDD (vaguement, mais alors vaguement écolo, d’où la venue d’une élue écologiste française lors des manifs de 1991). Mais celui-ci ne tardera pas à dégonfler, tel un ballon de baudruche, après l’empêchement du prof. Sous Ravalomanana, des partisans de son parti, le TIM, sont appelés pastèques : vert à l’extérieur, rouge (autrement-dit des résidus d’Arema), à l’intérieur. Ne parlons pas du TGV et de son bâtard, HVM. Aucune idéologie, juste deux timoniers qui essaient, vaille que vaille, à garder le cap d’un bateau à la dérive.

A Madagascar, les partis politiques ne sont que des coquilles vides juste bon pour puiser des responsables à des postes décisionnaires. Les politiciens le savent et sautent de partis en partis à la recherche d’une place peinarde jusqu’au prochain mouvement de rue. Il n’est donc pas étonnant de voir qu’un sondage réalisé en août a montré que 61,2% des Malgaches n’ont aucune confiance aux partis politiques.

©Randy Donny

Plutôt que de se structurer autour d’une vision ou d’un programme, les partis politiques malgaches gravitent autour d’un individu charismatique. Ce dernier incarne à la fois le parti, la stratégie et la promesse. En conséquence, la loyauté politique devient moins une question de conviction qu’une question d’allégeance personnelle. Quand le leader perd de son influence, ses partisans n’hésitent pas à rejoindre celui qui détient la légitimité du moment.

Cette situation découle de plusieurs facteurs : une culture politique héritée du modèle du “chef” traditionnel, la faiblesse de l’éducation politique, l’absence de clivages idéologiques solides (gauche, droite, social-démocratie, libéralisme, etc.). La loyauté s’exprime davantage envers la personne qu’envers une idée.

Ainsi, la politique devient un espace d’opportunités plutôt qu’un champ d’idées. Les alliances se forment au gré des avantages attendus, non des valeurs partagées. Dans ce contexte, il est difficile de bâtir une démocratie stable et prévisible.

La refondation politique que beaucoup appellent de leurs vœux devrait donc commencer par-là : redonner à la politique son sens premier — celui du débat d’idées au service du bien commun — et non la réduire à la compétition d’ambitions individuelles.