« La Jirama est en faillite ? Mais c’est là-bas qu’on allait chercher de l’argent autrefois ! ». L’aveu est de Didier Ratsiraka lors de sa dernière apparition sur TV Plus, peu de temps avant sa disparition. Effectivement, les caisses de l’Etat n’auraient pu supporter les longues grèves de 1991 et 2002 sans la trésorerie de la Jirama. A l’époque, la société d’Etat était à son âge d’or. Mais pas pour longtemps.

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. Tout comme Air Madagascar, et bientôt la Cnaps… Bref, comme toutes les sociétés d’Etat qui marchent, ou qui marchaient, la Jirama va sombrer lentement mais sûrement, jusqu’à connaître des bilans annuels plus que négatifs. D’autant plus qu’un autre problème s’ajoute aux pillages : les centrales thermiques.

Accords léonins

Suivant la profession foi de Lénine, Socialisme = Soviets + électricité, l’Amiral Rouge se met à encourager les « miara-misaosy ao anaty lisitra », quoique capitalistes sans foi ni loi, construire des centrales thermiques pour les localités des provinces, mais aussi pour pallier l’insuffisance de l’approvisionnement en électricité de la zone Tana. Un marché juteux avec, parfois, des accords léonins qui oblige la Jirama à payer la facture même si la centrale n’est pas fonctionnelle.

Ainsi, d’une société qui faisait bon an mal an des superprofits, la Jirama devient largement déficitaire. Sa caisse est devenue exsangue avec une dette de 1500 milliards d’ariary.

Pour aller plus vite, pourquoi on en est arrivés là ?

- Tous les dirigeants qui se sont succédé ont puisé dans la caisse de la Jirama. Du moins, quand il y avait encore matière à piller.

- Nous utilisons essentiellement de l’énergie thermique (60%) plutôt qu’hydroélectrique (40%). Or, la Jirama vend à perte l’énergie qu’il achète aux centrales thermiques dont le prix du carburant a flambé. Le cout moyen de production d’électricité a presque doublé entre 2015 et 2019. En 2022, le coût moyen de production de l’électricité est estimé à 1 272 ariary par kWh, plus du double du prix de vente moyen aux abonnés qui est de 550 ariary par kWh.

- Les installations sont vétustes et mal entretenues. Pour cette raison, 60% seulement de l’énergie est disponible.

- Des problèmes de gestion et mangement : 37% de l’énergie produite n’est pas facturée en raison de pertes sur le réseau et des vols d’électricité.

- Il n’y a aucune politique environnementale pour protéger les bassins versants de la déforestation. En période d’étiage, la baisse du débit d’eau qui alimente Andekaleka ne lui permet plus de produire que 60MW alors qu’elle a une capacité de production de 125 MW en temps normal. Ceci représente un gap de production d’énergie entre 30 MW et 40 MW par heure, soit 20% à 25% des besoins du Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA).

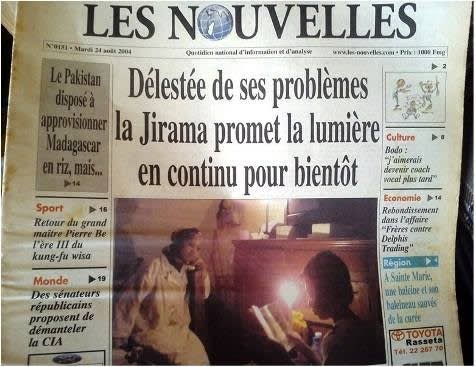

Le délestage est inévitable dès 2004. Vingt ans plus tard, c’est le statu quo. Aucun dirigeant n’a réussi à résoudre le problème depuis. Pire, cet hiver, Antananarivo et ses environs ont fait face à un délestage tournant catastrophique pour l’économie.

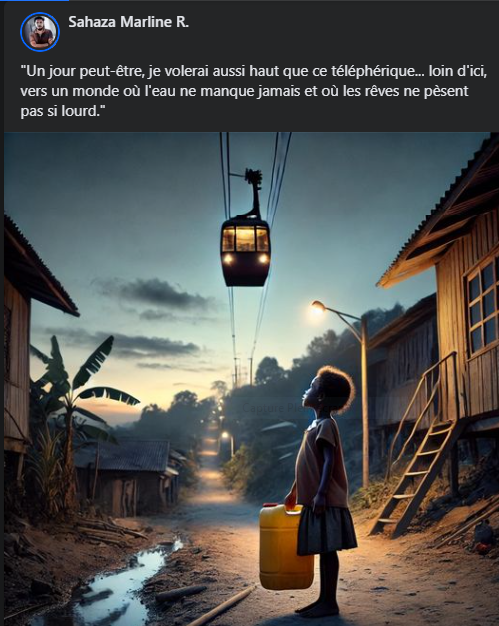

Mais il n’y a pas que l’électricité, il y a aussi l’eau. Selon les études menées par la Banque Mondiale, environ 20 % de la production d’eau à Antananarivo est gaspillée en raison de la vétusté et des dommages au niveau des 78 km de canalisations. Le plus grave est qu’Antananarivo a un besoin de 300.000 m3. Or, la production de la Jirama est de seulement 200.000 m3. Il y a donc quotidiennement un gap de 100.000m3 que la Jirama est contrainte de gérer également à travers un délestage tournant.

Sans eau, ni électricité, la qualité de vie de la population n’a jamais été aussi piètre depuis l’Indépendance.

En réalité, sans tous ces problèmes, le besoin du Réseau interconnecté d’Antananarivo, qui est de 260 MW, peut être couvert par les centrales qui l’alimente car, ensemble, elles disposent d’une capacité de 400 MW.

Alors, peut-on encore sauver la Jirama ? La réponse est oui, mais c’est pas demain la veille que cela va se produire.

Augmenter les tarifs de 15% par an

Tout d’abord, enlevez de la pensée la privatisation. Primo, la Jirama vaut peanuts actuellement. Ce sera donc une opération financière qui ne bénéficiera aucunement à son propriétaire : le peuple. Secundo, la loi du marché et de la concurrence ne fonctionne pas de ce côté-ci du canal de Mozambique. On peut parfaitement le constater après la privatisation des télécommunications et des hydrocarbures. Tertio, qui dit privé dit bénéfices. C’est donc la vérité de prix qui va parler. De nombreux consommateurs risquent d’être écartés du bal (Oui, les ventes à perte nuisent à la Jirama, mais préservent ses clients).

Cela dit, il faut savoir que la solution de Bretton Woods consiste à augmenter de 15% par an les tarifs moyens de l’électricité afin de permettre à la Jirama de sortir sa tête de l’eau. En effet, le FMI n’est plus d’accord avec les subventions étatiques à coups de milliards d’ariary. Tout au plus, il veut la plafonner à 380 milliards d’ariary. Ce qui est encore loin d’être le cas actuellement.

Quid des autres sources d’énergies ? On a parlé de la construction d’un parc solaire flottant pour produire 70 MW. Mais il faudra encore attendre un an. Encore que si, d’aventure, cet énième projet va se concrétiser réellement.

On a aussi envisagé la construction d’une installation hybride combinant énergie solaire et valorisation des déchets (Antananarivo produit 1500 tonnes de déchets par jour) avec une capacité de 50 MW. Mais on ne sait pas aussi quand cela sera-t-elle opérationnelle.

Tout compte fait, attendre pour attendre et parce que gouverner c’est prévoir (et non pleuvoir à coups de flottes artificielles), il n’y a de mieux que la construction de centrales hydroélectriques. Il y en a deux dans le viseur : Volobe et Sahofika. Le hic est que leur démarrage est sans cesse repousser pour des raisons que même les initiateurs des projets ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre pour éviter des problèmes.

2020 repoussé à 2028 !

La centrale de Volobe, prévue fournir 120 mégawatts, avec une moyenne de 750 Gigawattheure par an, soit près de 40% de la production électrique de Madagascar à elle seule, a été prévu pour être opérationnel en 2020, puis repoussé en 2025. Finalement, on annonce que ce sera finalement en 2028 ! Mais d’ores et déjà, les responsables ont annoncé qu’ils vont vendre l’électricité à un prix moins cher que le coût de production de la Jirama.

La centrale de Sahofika, elle, disposera d’une capacité installée de 200 MW. Ce qui en fera une des productions les plus importantes du pays, capable d’approvisionner 8 millions de personnes. Le démarrage de la construction était prévu en 2020 avant d’être renvoyé aux calendes grecques. Il en est de même de l’opérationnalisation, initialement prévue en 2023, puis 2024, mais il ne le sera probablement qu’en 2028 aussi.

2028 ! Vous avez saisi ? Comme les initiateurs des projets de centrales hydroélectrique, nous préférons faire semblent de ne pas comprendre. En attendant, la non opérationnalisation de Volobe et Sahofika nous fait perdre 100 millions de dollars/an depuis cinq ans et la Jirama reste un tonneau des Danaïdes qui engloutit 300 millions ariary par jour…

A lire : Jean Mouy, « L’électricité à Madagascar des origines à 1974 » in « Bulletin d'histoire de l'électricité » Année 1990, pp. 37-49.