Avant l’arrivée de l’administration moderne et son cortège de cartes et autres fiches en tout genre qui impose de remplir les cases nom et prénom, les Malgaches n’avaient de patronyme, encore moins un prénom.

Généralement, c’est le « mpanandro », le maître de l’horoscope, qui donne le nom de l’enfant par rapport à son jour de naissance, lequel définit sa destinée, son « vintana ». Ainsi, un enfant qui naît un jour d’Alakarabo (Scorpion) a des chances de s’appeler Lambo. Si c’est Adimizana (Balance), il s’appellera Monja. Soja si c’est Adizaoza (Gémeau) et Dama si c’est Alahamady (Bélier)…

A défaut de chaman, c’est le plus âgé de la famille qui donne le nom car il connaît l’histoire ou plus exactement, la généalogie. En effet, on compose le nom de l’enfant avec différentes parties des noms des anciens. Néanmoins, à celui ou celle qui vient après un enfant mort en bas âge, on donne un nom horrible pour chasser le mauvais esprit qui a déjà emporté le précédent. Pour cette raison, ces noms ne se transmettent pas : Rafiringa (merde) pour les garçons, Ratavy (pot de chambre) pour les filles, par exemple.

SOBRIQUETS

Sinon, autrefois, on ne donne pas un nom à un nouveau-né à la naissance. On lui donne d’abord un sobriquet selon les circonstances de sa venue au monde ou ses caractéristiques personnels. C’est après sa première coupe de cheveux (la cérémonie De « ala volon-jaza ») qu’on lui attribue un nom.

Par exemple : Jaojoby (enfant noir), comme le chanteur, Lamaody (la mode) ou encore Radio ou Pétromax, si au moment de la naissance, la famille a acquis pour la première fois ces accessoires qui ont révolutionné le ménage. Il en est de même de Dobera (beurre). Plus tard, dans la précipitation d’inscrire le nouveau-né à l’administration, les sobriquets sont devenus des noms affublés tout juste d’un prénom. On a, par exemple, un Radio Célestin devenu ministre du Travail et un Dobera Justin souvent cité dans les pages Sport des journaux pour être un champion de boxe avant d’alimenter la rubrique Faits divers lorsque, voulant le beurre et l’argent du beurre, il est devenu un gangster.

Régulièrement les résultats des examens officiels font état de noms insolites pour les moins surprenants : Médecin Inspecteur, en hommage certainement à un fonctionnaire de la Santé, Voalohani Namoha Apitaly, le premier patient du CSB Sahambano-Ihosy, ou encore Voalelisoa Tiana Fabiolah que nous ne commenterons pas…

Le nom attribué à la suite du « ala volon-jaza » peut encore changer plusieurs fois suivant le parcours de vie de l’individu ou après sa mort, pour que les vivants se souviennent de lui à travers ses exploits. Ainsi, Lahifotsy (l’enfant blanc) ou Andriandahifotsy, le roi qui a fondé le royaume sakalava, est devenu Andriandahinarivo.

Parce qu’il est né la nouvelle lune d’Alahamady, donc prédestiné à un destin extraordinaire, ou peut-être aussi parce que ses aînés son morts, on a attribué le sobriquet d’Imboasalama (le chien bien portant) au futur rassembleur du royaume merina, Andrianampoinimerina, le « prince que l’Imerina attendait ». Nampoina pour les intimes et pour tous ceux dont la longueur du nom rebutent.

Comme le nom est assez sacré, en tout cas, on s’excuse toujours avant de le prononcer, une autre tradition veut qu’on a l’habitude d’appeler le père et la mère d’après le nom de leurs enfants : Iaban’Ilebola, Endrin’Ikemba ou encore Rainiharo, une figure historique du royaume merina qui repose dans le tombeau éponyme situé à Isoraka, père de Raharo, lui-même appelé Rainivoninahitriniony.

Plus tard, avec la venue des missionnaires étrangers, les Malgaches se mettent à adopter le « son » à la fin du nom, comme le font les sujets de sa majesté britannique et protestante. D’où les Ramaroson, Rakotoarison et autre Ranaivoson. Mais il arrive aussi qu’on malgachise les noms des évangélistes, notamment Rajohanesa et Radavidson…

Le nom Koto mérite attention. A première vue, tout semble indiquer que c’est du malgache. Mais on n’en trouve mention qu’au début du XIXè siècle avec le fils adultérin de la reine Ranavalona I, le futur Radama II (1829-1863). Dans son enfance, on l’appelait Ikoton-dRadama, pour signifier que son père est le défunt Radama I. On sait maintenant que c’est faux. Mais là l’est pas notre propos. En fait, tout porte à croite que Koto vient de l’anglais « cute » (mignon) que les « vazaha », notamment ces dames, disaient à propos de l’enfant pour avoir grâce auprès de la reine. Ce qui ne les a pas empêché d’être tous expulsés de Madagascar. Cute devient Koto et le nom s’est répandu.

Pour les catholiques, qui ont besoin d’un nom de baptême, devenu plus tard partie intégrante des prénoms, on se met à adopter les noms inscrits sur le calendrier. Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer des Toussaint ou encore FetNat parce que c’est ainsi qu’on abrège le 26 juin sur l’éphéméride.

Actuellement, la mode est de revenir sur des prénoms bien malgaches, parfois si recherché qu’il faut un dico pour en connaître le sens.

Une anecdote intéressante concerne un enfant né un sous un destin défavorable (Alakaosy). On lui épargne l’épreuve de l’enclos du zébus (si l’enfant survit au piétinement des bovidés qui en sortent, on le considère lavé de son mauvais sort), mais on lui coupe quand même la phalange du médius et de l’index gauche avant d’être rejeté un moment par ses parents. Obligé de se débrouiller seul comme un grand à 12 ans, il est d’une droiture remarquable dans les affaires que les « vazaha » se mettent à se dire : « he deals fair » (Madagascar est anglophone avant l’arrivée de la colonisation française). La réputation devient un nom, Dilifera, précédé du Ra caractéristique des noms sur les Hautes Terres. C’est le futur Rainilaiarivony, l’inamovible Premier ministre des dernières années du Royaumé de Madagascar.

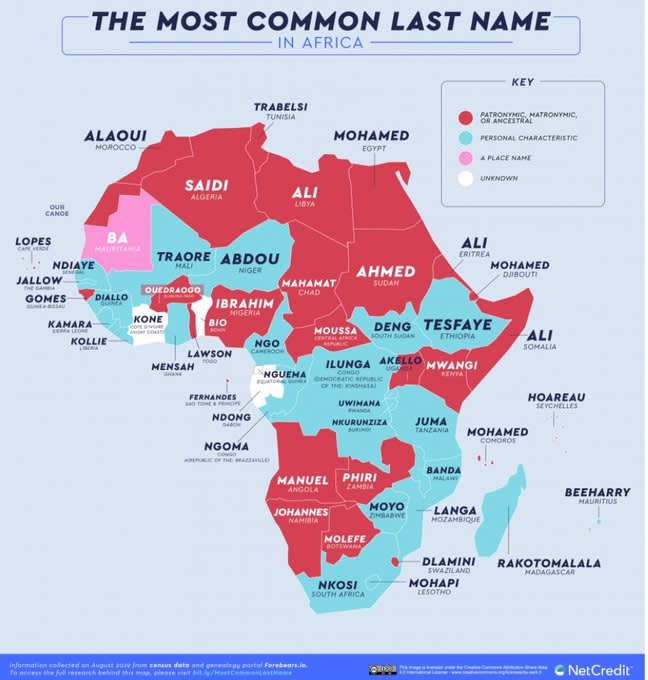

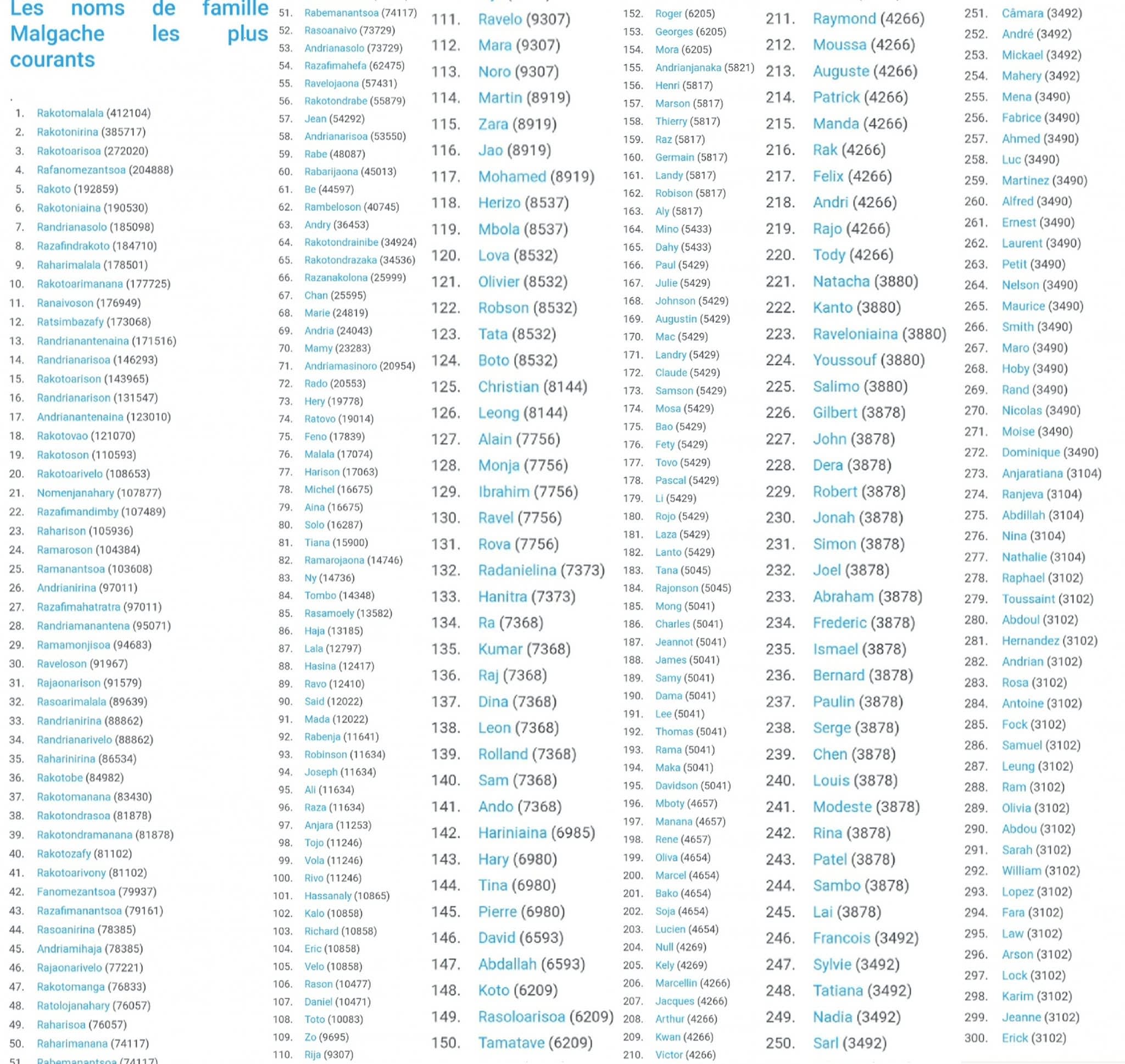

Avec la colonisation, qui instaure une transformation sociale et administrative, l’enregistrement obligatoire des naissances entraîne la fixation progressive des noms de famille et leurs transmissions de père en fils. D’après une étude, le nom de famille le plus courant à Madagascar serait Rakotomalala, suivi de Rakotonirina et Rakotoarisoa. Mais on y retrouve aussi Martin, le nom de famille la plus courant en France (non, ce n’est plus Dupont) et Smith, le nom de famille le plus courant en Angleterre et aux Etats-Unis.

Le cas de ma famille nucléaire résume tout ce qui vient d'être dit. On est neuf frères et sœurs et chacun a encore son propre nom car celui de notre père, Rabefiringa, venu au monde après la mort de son aîné, ne se transmet pas. D’autre part, tout le monde a un nom qui se termine par arisoa, parce que c’est le dénominateur commun des noms de nos ancêtres.

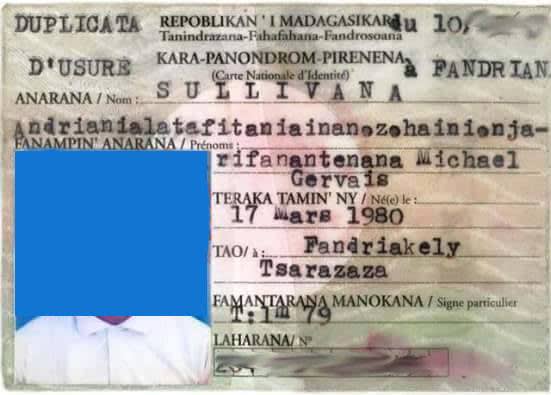

Enfin, la réputation des Malgaches d’avoir le nom le plus long n’est pas usurpé. Le record, manifestement du monde et que le Guinness World of Records ferait mieux de valider est Andrianialatafitaniainanozohainionjarifanantenana, 49 lettres d’un seul trait sans ponctuation, auquel s’ajoutent Sullivana et Michael Gervais, soit 72 lettres au total.

En conclusion, comme si on peut conclure un tel sujet, voici le karaoké qu’a inventé le chroniqueur Betrand Chameroy dans « Touche pas à mon poste » (TPMP), en 2014, en présentant le Sergent-Chef Jimmy Rakotomalalavolona, le mécanicien de la Patrouille de France, la patrouille acrobatique officielle de l'Armée de l'air et de l'espace française. Comme quoi, les noms de famille malgaches servent toujours à quelque chose.

A lire : Serge Bilé, « Adolf Hitler, De Gaulle, Jules César, Jeanne d’Arc, Gérard Dépardieu… Ces étrangers prénoms africains et antillais », Kofiba, Abidjan, 2023, 154 p.