29 mars 1947

100.000 morts selon les observateurs, 89.000 selon les autorités coloniales

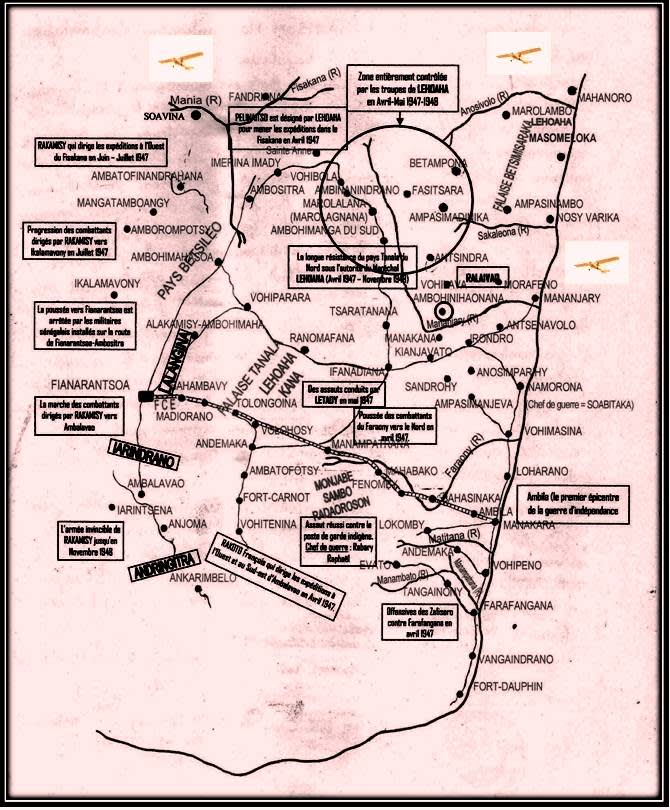

29 mars 1947 peu avant minuit, à Moramanga, 2000 hommes, des paysans pour la plupart, décident de se rebeller et d’attaquer casernes et maisons de colons avant de s’évanouir dans la nature. Las de plusieurs décennies d’abus dont des travaux forcés maladroitement légalisés en « travaux d’intérêt général ». Mais il y avait aussi l'influence des tirailleurs malgaches qui ont participé aux deux Guerres mondiales, témoins occulaires d'un fait: on peut vaincre les colons. Environ deux heures après, des rebelles se soulèvent également sur la côte-Est avant de s’étendre dans pratiquement tout Madagascar avec plus ou moins de réussite. D’Antsiranana, où les rebelles ont réussi à ouvrir le magasin d’armes de la caserne mais sans suite, à Fort-Dauphin, en passant par la région Sofia comme le confirme le gouverneur René de Rolland Lylison…

Autant les colons n’ont pas vraiment pris les menaces de révoltes au sérieux. "Lorsqu'on m'a annoncé une rébellion, je dansais au sporting-club de Tana. J'ai rigolé...", se souvient Jean Ducaud, chef de district à Tuléar. Autant la répression qui s’ensuivit sera particulièrement féroce.

Des observateurs estiment les victimes de 100.000 à 200.000 personnes, y compris ceux qui sont morts de faim ou de maladies lors de la fuite en forêt. Une mission d'information de l'État français fin 1948 établit un premier bilan à 89 000 morts (soit plus de 2 % de la population malgache de l'époque) avant de le réviser à la baisse à 11.342 morts en 1950 puis « 5126 rebelles tués et de 5390 civils morts de faim et de froid dans la forêt » en 1952.

Pourquoi cette jonglerie avec les statistiques ? Combien de mort faut-il pour obtenir la reconnaissance par l’Eta français d’une répression particulièrement sanglante ? En 2001 pourtant, la France a reconnu publiquement le génocide arménien de 1915.

Jean-Michel Apathie, le journaliste français, avait raison en faisant le parallèle entre le massacre d’Ouradour-sur-Glane par les nazis et les exactions françaises en Algérie. Mais il n’y avait pas que l’Algérie, en fait. A Madagascar, on a toujours parler de méthodes « nazi » bien avant Apathie.

« Les Français perfectionnent alors de nouvelles techniques de guerre coloniale, notamment en matière d’action psychologique. De même que les forces françaises avaient testé une partie de leur armement à Madagascar au moment de la conquête de 1895, moins de 20 ans avant la première guerre mondiale – orchestrée par les généraux Gallieni, Joffre et Lyautey, futurs « vainqueurs de la Marne », a raison de dire Philippe Leymarie en 1997.

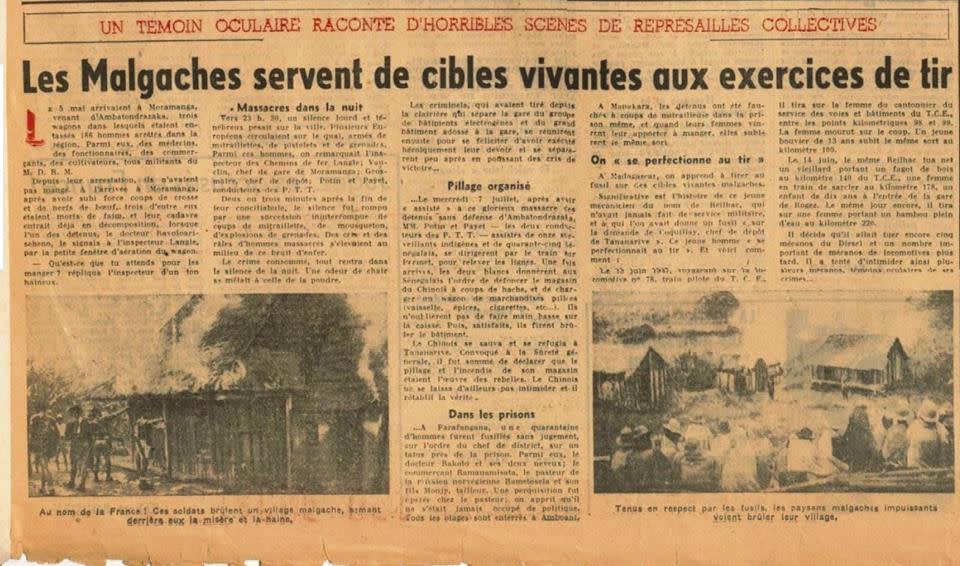

Sinon, comment qualifier le massacre de 165 personnes enfermées dans des wagons à Moramanga ? En France, à l’époque, le Parti Communiste parlait déjà d’un « Oradour malgache », tout comme un député communiste à la tribune du Palais-Bourbon qui parle d’un « Dimbokro, l’Oradour ivoirien », dès 1955. Un futur Premier ministre français en serait témoin, Raymond Barre. Il se trouverait à Moramanga en 1947.

A Manakara, jeter à la mer des personnes vivantes emmaillotées dans des sacs de jutes n’équivaut nullement à des cours de natation. Pas plus que jeter des personnes, toujours vivantes, d’un avion en vol n’est pas une initiation au parachutisme.

Le pilote et officier Guillaume de Fontanges, surnommé « Le Baron », jetait des prisonniers vivants du haut de son avion en vol afin de terroriser les villageois avant de s’en vanter le soir dans une discothèque de la capitale.

On l’a dit plus haut, les victimes représentent 2% de la population malgache de l’époque. Si ce n’est pas un génocide, que cela y ressemble.

Le gouvernement allemand verse plus de 1,4 milliard de dollars l’année aux survivants de l’Holocauste et en Autriche 2 500 survivants reçoivent une indemnisation directe de 5000 euros. Enfin, la France accorde des indemnisations aux victimes de la Shoah se trouvant aux Etats-Unis.

Depuis 78 ans, le peuple malgache attend la reconnaissance d’un génocide par des agents coloniaux aux méthodes fascistes. J’en sais quelque chose. Un de mes oncles, Joseph Ralaivao, était chef de guerre anti-coloniaux dans la région de Mananjary. Il est cité dans le journal de Jacques Tronchon, « L’Insurrection malgache de 1947 », la référence sur le sujet, pp. 48 à 51.

Reddition des militants nationalistes après des mois de harcèlement.

Eliminer les élites pour laisser la place aux collabos

Les noms des rebelles fusillés à Manakara ne laissent de doute sur le caractère nationaliste du mouvement. N’en déplaise aux tribalistes qui veulent réécrire l’histoire en opposant le MDRM, que l’on qualifie de parti merina, au Padesm, qui serait de la côte. Jacques Rabemananjara (MDRM) n'est pas Merina et l'écrivain E.D. Andriamalala, proche du Padesm, n'est pas côtier

En fait, ce qui s’est passé est un massacre de l’élite malgache en général afin de favoriser une clique de collaborationnistes en vue de l’indépendance.

Deux exemples criants :

A Moramanga, Razafindrabe Victorien était l’homme à abattre. Non seulement parce qu’il était à la tête du soulèvement, mais parce qu’il est le premier malgache, que dis-je : Africain, à avoir construit une voiture, au grand dam des colons. Arrêté le 1 septembre 1948 et emprisonné, on ne retrouvera jamais son corps.

Razafindrabe Victorien arrive avec son automobile à 2 places à Moramanga tard dans la soirée du dimanche 05 février 1928 pour ne pas trop attirer l’attention de la foule. D’ailleurs le médecin inspecteur français qui l’a surpris avec son engin à 4 vitesses des mois plutôt dans son village d’Antseranambe, 20 kms au sud de Moramanga, a eu toutes les peines du monde à le convaicre de venir présenter sa création à l’Administration coloniale en ville. Avec beaucoup d’insistance, il réussit finalement. Le lundi 06 février après-midi, accompagné de Razaname, écrivain-interprète, la première automobile fabriquée par Razafindrabe Victorien suscite l’admiration de tout Moramanga. Surtout que l’Administrateur Gougueluy, chef de province de Moramanga monte à bord pour essayer aussi après avoir scruté et observé pendant 2 heures cette merveille sortie de la forêt.

Razafindrabe Victorien était un fonctionnaire en tant qu’interprète avant de devenir un exploitant forestier à son compte depuis 5 ans. Avec sa famille, il a été obligé de marcher en pleine chaleur jusqu’à Moramanga un beau jour de 1926, faute de porteurs. Depuis l’idée lui est venue de fabriquer une voiture motorisée. Et il a commencé à materialiser ce rêve qui ne lui quitte plus. Le bois, il en a à profusion dans cette région orientale de Madagascar. Il a acheté à Antananarivo le fer et les autres matières comme les chaînes, puis il a importé de Paris le moteur et les roues pneumatiques. Il a confectionné lui-même la transmission. Après 11 mois de travail acharné et d’essais, une automobile à deux places sillonne les pistes plus ou moins carrossables de la région d’Antseranambe.

A Antananarivo, on a tout fait pour éliminer celui qui serait le premier milliardaire malgache : Razafindrabe Samuel dit Bateravola.

Né en 1901, Bateravola était un self-made man, un success story comme on n’en voit peu à l’époque. A la tête d’une entreprise de tabacs, de BTP et de collectes de produits locaux, il jouait dans la cour des grands : Henri Fraise & Fils, François Bonnet & Fils, Compte & Cie, Cie Mellis, Plantation Millot, Cie Marseillaise, Cie Larochefortaise, Groupe Bourbon...

Principal financier du MDRM et du parti secret Jiny, il fut arrêté le 16 mai 1947. Condamné à mort à l’issue d’un simulacre de procès, il fut fusillé le 19 juillet 1948. Son corps est inhumé à Imerintsiadino. Ses biens ont été confisqués par l’autorité coloniale. Parmi ses propriétés figure le terrain où se trouve actuellement le « Victoria Plazza ». C'est là que se trouvait le siège de l’entreprise Bateravola.