Ce n’est pas seulement à Madagascar qu’on parle malgache

30 millions de Malgaches le parlent au quotidien. Mais il y en a aussi à Mayotte où se trouvent 89.900 Mahorais d’origine malgache (bushi ou antalaotsi), mais également aux Comores où l’on recense 1900 locuteurs s’exprimant en malgache. Certains mots malgaches, tels « zoky » ou « valilahy », gagnent même du terrain aux Comores après le retour en masse de Comoriens suite aux affrontements entre Malgaches et Comoriens en 1976 à Majunga : les Sabena, du nom de la compagnie aérienne belge qui les a rapatriés.

En 1987, Noël Guenier, qui a enseigné pendant plus de dix ans l'ethnologie à l'université d’Antananarivo, a publié un « Dictionnaire du dialecte malgache de Mayotte » sur la base du dépouillement des mots d'un corpus de contes, recueillis de 1975 à 1983.

Sinon, la langue créole, pratiquée à la Réunion, à Maurice et aux Seychelles, est truffées de mots malgaches. Pour Robert Chaudenson (« La genèse des créoles de Mascareignes et des Seychelles : microcosmes et substrats »), « dans le premier demi-siècle de la colonisation de Bourbon, les Malgaches ont joué le rôle essentiel dans l’émergence d’une langue locale qu’on ne distingue pas alors du français et que l’on ne nommera que bien plus tard « créole » (…) le réunionnais est un créole de première génération (même si la première installation des Français dans la zone de l’océan Indien est à Fort-Dauphin), le mauricien un parler de deuxième génération, le seychellois et le rodriguais étant de troisième génération ».

Nous n’avons pas eu le courage de compter les mots contenus dans le lexique de Firmin Lacpatia, il fait quand même 153 pages ! Disons seulement que, parce que les premiers Réunionnais étaient des Malgaches, tout au moins Madagascar constitue une des sources les plus importantes de la population réunionnaise, « les emprunts "copier-coller", comme on dit en informatique, de la culture réunionnaise à Madagascar sont lexicaux. Et cela vient du fait que les Malgaches venus à la Réunion avec les premiers Européens possédaient déjà des noms pour désigner la flore et la faune quand les Européens, eux, découvraient largement des formes pour lesquelles ils n’avaient pas de nom. Moufia, affouche, papangue, farfar, soubique, salaze, etc. (une centaine de mots) tout cela, c’est évidemment malgache ».

Selon un autre document (Les origines malgaches de l'île de la Réunion), « il suffit de consulter les différents dictionnaires et travaux qui ont été publiés par les scientifiques, les amateurs et les militants kiltirel ou de faire appel à un malgachophone ayant une bonne connaissance de la langue. Une bonne intelligence du malgache permettra à ce dernier de décoder les mots du créole quotidien tels que soubique (sobika/sobiky en malgache classique où o se prononce ou) : “corbeille, panier” ; fangourin (fangorinana) : “pressoir à canne” ; lingue (laingo) : “liane” ; affouche (hafotra) : “dombeya”, songe (saonjo) : “taro”, cicrite (tsikirity) : “sorte de plante arbustive”, papangue (papango) : “faucon”, etc. Elle lui permettra aussi de comprendre sa négligence des prépositions comme dans corne bouc calqué sur tandrokosy, ou de la distinction entre féminin et masculin, inconnue de la grammaire malgache, ou d’autres spécificités grammaticales, parce qu’elles lui sont familières. La perplexité ne se fera jour que lorsqu’il se trouvera en présence du fruit d’un véritable croisement linguistique, comme “en missouk”, où l’on dirait plutôt an-tsokosoko, “en douce, en cachette” en malgache. On peut y reconnaître un “en” venu à la fois du malgache et du français et un misoko signifiant “allant en douce, en cachette” venu du malgache, les emplois quant à eux traduisant, ici et là, la suspicion que suscite une conduite sans transparence… Une telle collecte sera surtout abondante pour le vocabulaire du milieu naturel. Outre les mots déjà cités, on retiendra pour l’exemple – c’est ce qui est identifié au premier abord – des emprunts qui ont été francisés : bois de quivi (kivy) “fatigué, dégoûté”, catafaye ou catafaille (katrafay), faham (fahamy), fanjan (fandrana), jamale (jamala) “chanvre”, longoze (longoza) “aframome”, moufia (mofia) “palmier raphia”, natte (nato) “bois de natte”, quinane (kinana) et tantan (tanantanana), “ricin”, vaquois (vakoa, vakoana)… ».

Pour l’île Maurice, la journaliste Aline Groëme-Harmon a publié un article dans L’Express de Maurice en 2019, « Histoire: Madagascar dans les plis de notre quotidien » : « Enorme ». C’est ainsi que l’historien Jocelyn Chan Low parle des diverses facettes malgaches du quotidien mauricien. Cela même si, « les travaux scientifiques manquent à ce sujet. Nous sommes tellement obnubilés par l’Afrique qu’il n’y a pas encore eu un retour vers Madagascar ». Il cite d’abord Pier Larson, historien américain pour qui 50% des esclaves qui sont venus à Maurice étaient des Malgaches. « Il dit que c’était majoritairement des Merina », des gens des hauts plateaux de la Grande Île, avec une « culture afro-asiatique ». Jocelyn Chan Low explique que les Malgaches sont partis de la baie d’Antongil, de l’île de Sainte Marie, mais aussi du port de Tamatave. Rappelons que des engagés malgaches sont passés par le site de débarquement qu’est l’Aapravasi Ghat. Leur influence s’entend dans la langue créole. « Certains parlent d’intonations » qui se ressemblent. « On a aussi rapproché le zézaiement au Betsimisaraka ». Ensuite, comme en atteste le Diksioner Morisien, des tas de mots ont des origines malgaches. L’historien Jocelyn Chan Low cite, « voeme » et « tanrec ». L’héritage malgache s’étend, dit-il, aux techniques de pêche au casier jusqu’aux feuilles de ravenale utilisées pour recouvrir les toits. L’historien regrette aussi, « tout ce que nous avons perdu ». Notamment le culte des ancêtres, caractéristique de la culture malgache ».

Parler des tradipratiques à l’île Maurice en relations avec Madagascar serait trop long. Ainsi, nous renvoyons à Maya de Salle-Essoo, « Parenté culturelle et tradipratiques à l’île Maurice ». Certains désordres liés à l’identité qui peuvent être considérés comme des syndromes culturels n’ont pas de correspondants en biomédecine. Ce sont des constructions culturelles que le médecin moderne ne connaît pas. En effet, certains symptômes n’ont de sens et ne peuvent être compris que dans le contexte culturel dans lequel ils prennent naissance. Il y a, par exemple, le cas du syndrome des « seve bondie » (cheveux de Dieu) que nous retrouvons à La Réunion sous l’appellation « sévé mayé » (cheveux emmêlés). A Madagascar, certains enfants ont parfois les cheveux frisés et noués à leurs extrémités, « taly koko » ou « sanga nanahary », qui indique la présence d’un esprit.

Mais il y a aussi le « tambave », du malgache « tambavy », un syndrome qui recouvre une même étiologie dans les trois îles. Ce désordre est caractérisé par des éruptions de la peau, des diarrhées, de la fièvre et des selles vertes. Il est considéré comme étant dû à du sang sale, impur, chez la mère durant la grossesse ou l’allaitement, et qui, par conséquent, se transmet chez le nourrisson. La recette de « latizann tanbav » (tisane contre le tambave) varie selon les familles, mais on retrouve certaines plantes communes à ces différentes recettes, telles que « bwalo » (centella asiatica, talapetraka en malgache), « pokpok » (cardiospermum halicacabum, masontsokina ou siramboalavo), « pat poul pikan » (toddalia asiatica, Fanalasimba, une remède traditionnelle contre le malaria, la fièvre, le choléra et la diarhée) et « bwa sandel » (dracaena reflexa, tavivola ou tsihansinkasina, une plante dépolluante. Mais c'est surtout une espèce toxique pour les chiens, les chats et les êtres humains). En prévention, pour éviter la « kriz tanbav », appelée aussi « kriz malgas » (crise malgache), la femme enceinte devra donc boire cette tisane durant les dernières semaines de grossesse.

Enfin, il y a le « gardien-lakour », un esprit, parfois un ancêtre, qui protège la cour de l’habitation. Le « gardien-lakour » est généralement constitué de deux esprits : « Minisprins », esprit d’origine indienne, et « Papa Malgas » (Papa malgache), esprit d’origine malgache.

Tout cela fait partie d’un patrimoine commun. Et les liens entre le patrimoine et la langue sont profonds et interconnectés, pour revenir à notre sujet principal.

La langue est le principal moyen de transmission des savoirs, des traditions orales et des récits historiques. Elle reflète l’identité d’un peule, son rapport au monde et influence les pratiques culturelles et la manière dont un peuple exprime ses valeurs.

C’est d’ailleurs l’objectif de cet appel. Il ne s’agit nullement d’un but expansif, voilà pourquoi nous avons volontairement omis de parler des Malgaches réfugiés aux Comores et à Mayotte et qui sont devenus des rois de ces îles, pas plus que les découpages administratifs du temps béni des colonies.

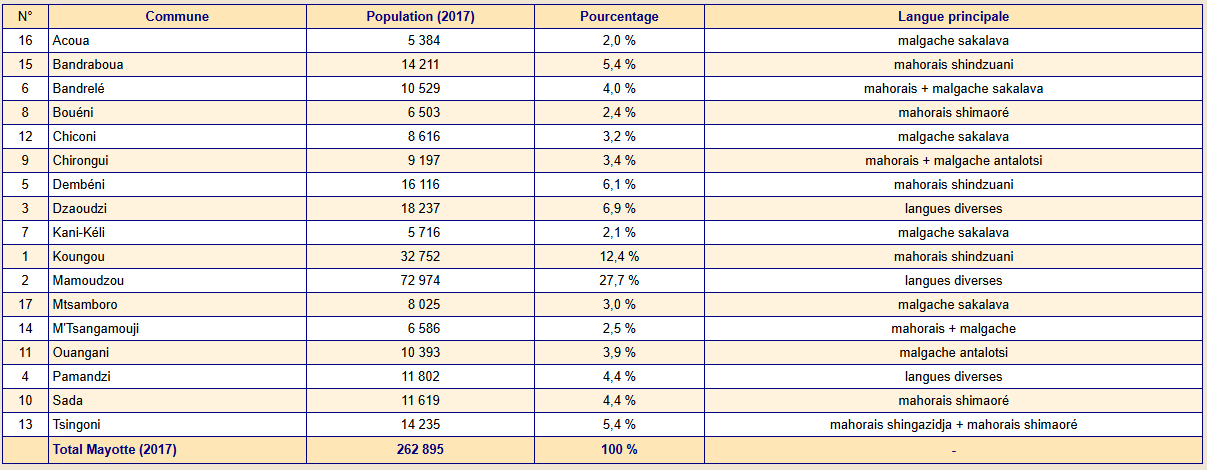

Tableau présentant la liste des 17 communes de Mayotte en 2017, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

« Près d’un tiers des Mahorais parlent un dialecte d’origine malgache. Fiers de leurs origines, ils n’en revendiquent pas moins leur appartenance sans ambiguïté à la société mahoraise », souligne Rémi Carayol qui rapporte par ailleurs un cri de cœur : « Il faut sauver la langue malgache de Mayotte ». Selon lui, « en 1979, l’ethnologue Jon Breslar écrivait que « presque tout le monde parle et comprend le shibushi qu’on apprend et emploie comme une deuxième langue. » Aujourd’hui, cela ne semble plus être le cas (…) Chamsidine Ben Ali Kordjee connaît bien le problème. Originaire du quartier Mbalamanga, fondé par des Antalaotse descendants d’Indiens et de Malgaches, la langue originelle a quasiment disparu, en moins de 30 ans. « Cela a été rapide : dans les années 70, tout le monde la parlait, tout a changé après 1976, ce quartier était majoritairement serré-la-main, ceux qui parlaient kiantalaotse ne l’ont plus utilisé pour se faire discrets. » Thany Youssouf note qu’à Passamaïnty, on parlait encore cette langue dans les années 80 » (…) Toutefois, il note un changement depuis quelques années. « Certains politiques commencent à le parler, comme Soiderdine Madi [conseiller général d’Acoua, NDLR]. Il y a aussi Rity Baco qui a écrit une chanson dans laquelle il dit être fier de parler le kibushi. On note un changement de mentalité. Une prise de conscience. » Et d’affirmer : « On tient à défendre cette langue car c’est une richesse de ce pays, mais aussi parce qu’on ne peut pas ignorer 30% de sa population. »

En 2000, un collectif d’intellectuels, sous la direction de Ali Said Attoumani, a lancé un appel prise en compte du shimaore et du kibushi dans la charte européenne des langues régionales. Et pourquoi pas de toutes les langues locales minorées.

En 2023, à l’île Maurice, un parti écologiste a manifesté devant le parlement de Port-Louis pour réclamer des débats en créole à l’Assemblée nationale tandis qu’à La Réunion, le Collectif « 20 ans de créole à l’école et Droits des enfants réunionnais » a lancé un vibrant : « Créole à l’école : le mépris institutionnel, ça suffit ! ».

Défendre le malgache et ses variantes, kibushi, antalaotsi ou créole, c’est tout simplement sauvegarder une culture et valoriser un patrimoine commun entre les îles. Une alliance des peuples ayant le malgache en partage permettra des échanges de bonnes pratiques sur plusieurs domaines : la fixation de la langue, son introduction dans l’enseignement et l’administration… Une bouteille à la mer, dans l’océan Indien !

Extrait d’une émission sur Mayotte 1ère

Jules Hermann

Le Réunionnais qui considère que le malgache est la langue primitive de l’humanité.

Jules Hermann

Jules Hermann (1er novembre 1845 à Saint-Pierre - 4 avril 1924 au Tampon), fondateur de l’Académie de la Réunion (en 1913) et membre de l’Académie malgache, considère que le malgache est la « langue primitive » de l’humanité. Dans « Les révélations du Grand Océan », il entreprend de le prouver par quelques étymologies : « Europe, de Iropy ; dénuement, misère, pauvreté, car cette région du monde était alors envahie alors par les glaciers (p. 192) ; Sahara de sara, saraka, séparé, détaché, abandonné » [...] Senegal, tsena ngaly, marché de noirs » (p. 194). Mais il y a aussi « Bourgogne de Borghohona [...] Boryghoina : mousseux qu’on boit avec avidité (p. 214). “Marseille, Mahasilia signifie qui donne peu ; et Marsily : beaucoup de petites quantités (251) ; Belges Belo zay, les vivants, les sauvés » (p. 407). Outre ces considérations étymologiques, Jules Hermann a aussi affirmé qu’il a existé un monde originel situé dans l’océan Indien, continent englouti il y a 12 000 ans, après avoir été percuté par une comète : la Lémurie. Madagascar, les Mascareignes et possiblement les Seychelles sont les vestiges immergés de ce continent englouti.

Voilà qui nous rappelle les théories échafaudées par le couple légendaire Xhï & Mäa et véhiculés par Vahömbey, accessoirement aussi Olombelo Ricky. Se sont-ils abreuvés des fruits de l’encre de Jules Hermann ? Tout semble l’attester lorsque Xhi & Mäa parlent de « adolatsento », à l’origine du mot français adolescent, de « Valy tiako » pour Valentin et de « sesi-kidoro » pour évoquer c’est sur quoi on dort… Où quand les peuples de La Lémurie se rejoignent par la pensée.