Cette époque où les Etats-Unis étaient le premier partenaire commercial de Madagascar

La naissance des Etats-Unis offre aux hommes d’affaires de la jeune nation américaine de nouvelles perspectives, loin de la réglementation et interdictions précédemment imposées par l’Angleterre. Les pionniers en sont les navires de Salem, une ville plutôt réputée pour ses sorcières. Aucune relation avec Madagascar. Mais il y a également Boston, servi par l’essor de son industrie textile.

Ce qui suit est essentiellement tiré des sources américaines et malgaches, notamment les microfilms provenant du « National Archives » de Washington D.C. (série XIV mi 1 à 5) et les Archives Royales malgaches (ARM), lesquelles sont inscrites depuis le 31 juillet 2009 au registre international « Mémoire du monde » de l'Unesco.

La première mention de navires des Etats-Unis indépendants ayant touché Madagascar date de 1792. Il s’agit de l’USS Massachusetts et l’Eleonore qui visitèrent la région de Fort-Dauphin en même temps en septembre de cette année. Mais il semble que des Américains aient touché le littoral de l’île bien avant cette date.

L’évolution des relations malgacho-américaines suit la progression de l’unification de Madagascar. Les Américains contribuaient alors à l’armement de la troupe militaire du royaume d’Antananarivo. Le 6 juillet 1824, Radama I acheta « deux cent armes modèles marquées YAWR au capitaine Bates, du brick américain Thétis au prix de deux taureaux pour chaque mousquet, une escopette de six livres et un fusil lourd de cent dollars. En 1828, Radama I projeta même d’acheter le navire Spy appartenant à un armateur de Massachusetts, Andrew Ward », selon le journal de l’agent anglais James Hastie. On estimait que les Américains introduisaient annuellement un millier de fusils, essentiellement de la marque Tower, à Madagascar à l’époque.

C’est Radama I qui institua pour le Royaume de Madagascar les premiers taxes sur l’import-export. Ce qui n’a nullement gêné les négociants américains. « Nous ne cherchons nullement la guerre mais faire du commerce ; ainsi craignant de tout perdre si une guerre éclate, nous nous plions aux ordres de Rama », ont déclaré les négociants américains au gouverneur de Mahajanga, Ramanetaka, qui les citent dans son diaire. Ou quand les Malgaches fixaient encore les normes et que les Américains ne faisaient que suivre. Il s’agit en particulier de Bates (« Bitsy » dans les texte malgaches) et de Janisy (vraisemblablement Janis) qui avait offert deux canons à la garnison de Mahajanga. Il y avait également Lones, un black assez connu dans la région

« Soga » et « Moby Dick »

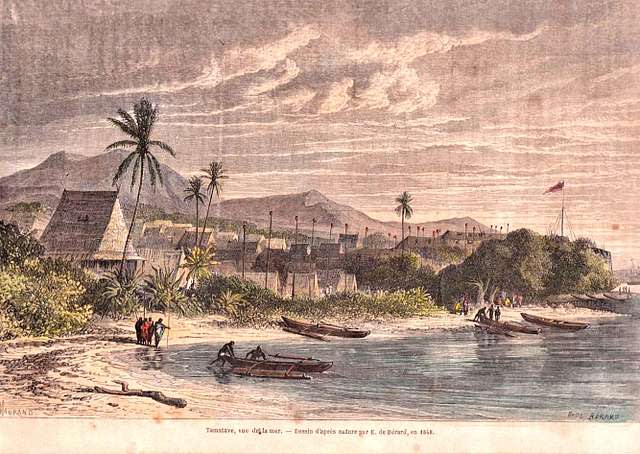

Au roi Radama I succède la reine Ranavalona I dont la politique fut surtout connue par des hostilités avec les étrangers. C’est pourtant à ce moment-là que le commerce entre Madagascar et les Etats-Unis vont prendre un essor assez important grâce aux activités des Marks. Vincent, l’oncle, premier consul américain à Zanzibar, arrive à Mahajanga en 1830 et devient le représentant exclusif de plusieurs marchands de Salem. William, le neveu, s’installe à Toamasina où il devient le concurrent direct de l’influent traitant créole Delastelle. Issu d’une famille respectable de Salem, William Marks, né le 5 mars 1825, épouse une Malgache, la sœur d’un membre de l’aristocratie merina, qui lui donne deux fils : William H. Marks, né à Toamasina le 17 août 1856, qui deviendra « un ambitieux jeune homme d’affaires » et un autre, né le 23 août 1858, qui ne vécut que 33 jours.

C’est à William Marks que Ranavalona I s’adressa pour ravitailler par voie maritime en riz et bois de chauffe la garnison d’Andrainamby, se trouvant entre Mananjary et Manakara, encerclé par des rebelles au pouvoir central en 1854, selon les manuscrits de Rahaniraka et Raombana.

Les échanges malgacho-américains concernaient essentiellement des peaux et du copal en exportation et des cotonnades en importation.

Les peaux étaient très demandées par l’industrie du cuir et de la chaussure en pleine expansion de la Nouvelle-Angleterre. Le gouverneur de Mahajanga récupérait alors soigneusement chaque peau de tout bœuf abattu jusque dans la partie Nord du royaume, à Anorotsangana. Le copal servait de base au vernis et laques, des produits dont Salem fut le principal centre de fabrication.

En import, le tissu américain est appelé par les Malgaches « soga » (de l’hindi shoukas, qui désignent un coupon garni de franges dudit tissu). Au début, seuls les riches portaient ces étoffes, mais avec l’arrivée massive des Etats-Unis, il devient d’un usage courant.

On arrive à « un total de soixante-quinze vaisseaux américains qui avaient été vus dans les eaux de Madagascar et du littoral oriental de l’Afrique Entre 1824 et 1837, et soixante-trois d’entre eux avaient Salem pour port d’attache », affirme Peter Duignan & Clarence Clendenen dans « The United States and the African slave trade (1616-1862) ».

La pauvreté des statistiques de l’époque ne nous permet pas de connaître e volume global du commerce dans tout Madagascar. Signalons simplement que les cotonnades américaines représentaient 26% de l’importation de Nosy-Be en 1841 et que Mahajanga importait annuellement 200 à 250 balles de tissus américains, plus 20 à 30 caisses d’autres étoffes, selon Charles Guillain dans « Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de la partie occidentale de Madagascar » publié en 1845.

Malheureusement, cette année-là, un événement va perturber les échanges : la fermeture des ports malgaches aux étrangers, suite au bombardement franco-britannique de Toamasina, écho immédiat de la décision de Ranavalona I d’expulser tous les étrangers qui ne suivraient pas les lois du pays. Seuls les baleiniers fréquentaient les côtes malgaches non encore réunies au sein du Royaume de Madagascar. 1853 est l’âge d’or de la pêche à la baleine, mais l’historien Raymond Kent a pu établir le nom de 98 baleiniers américains ayant visité Madagascar rien qu’entre 1790 et 1816. Cette époque a inspiré l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale : « Moby Dick » d'Herman Melville (1851) dont les eaux de Madagascar servent de décors.

La baleine était à peu près aux Américains du XIXè siècle ce que les sables minéralisés sont aux Américains d’aujourd’hui : des composants essentiels pour les produits les plus fréquemment utilisés. L’huile de baleine alimentait l’éclairage des villes, mais aussi les phares et les balises. Il était également utilisé dans le tannage des peaux. Les fanons servaient à l’ossature des parapluies, à la fabrication de fouets, de baleines de corset, de crinoline et de cerceaux…

Premier pays d’Afrique à nouer une relation diplomatique avec les Etats-Unis

La fermeture des ports du Royaume de Madagascar n’a pas duré longtemps car dès 1850, Marks avait obtenu le monopole de l’achat de caoutchouc de la côte Ouest dont la vente était réservée au gouvernement malgache.

Sous le bref règne du roi Radama II, l’importance grandissante des échanges commerciaux vont entrainer la nécessité d’une relation diplomatique. C’est le roi lui-même qui va écrire une lettre au gouvernement américain pour lui proposer de nommer William Marks comme Consul des Etats-Unis à Toamasina. Finalement, c’est un certain Jules Xaver que le Consul des Etats-Unis à l’île Maurice, Thomas Shauckland décide de nommer agent consulaire américain à Madagascar le 20 septembre 1862. Cet acte fait de Madagascar un des plus anciens pays d’Afrique, avec le Libéria, à avoir noué une relation diplomatique avec les Etats-Unis.

Ceci débouche, sous Rasoherina, par la ratification d’un traité entre les deux pays, le jour du Saint-Valentin 1867, où les Etats-Unis reconnaissent la reine comme étant celle de tout Madagascar tout en s’interdisant mutuellement de toutes annexions territoriales : « Les Gouvernements des deux pays contractants conviennent de na pas s’emparer du sol de l’un ou de l’autre » (Article II, paragraphe I). Le texte de l’accord est consultable aux ARM sous la référence DD 30, 6è folio.

Le Consul de l’époque, John P. Finkelmeier (nommé officiellement en 1866), note que « les Hovas n’ont pas oublié les commerçants Yankees qui venaient ici avant la Guerre de Sécession et seraient heureux de pouvoir acheter leur coton de préférence à celui fabriqué par les Anglais et les Français, à cause de leur qualité supérieure ». Dans un rapport, il affirme que le volume du commerce américain à Tamatave était de 134.600 $ dont 130.000 $ en cotonnades. Ce qui représentait déjà plus de 4 fois celui des Français (25.000 $) et dépassait aussi celui des Anglais (105.000 $). Les achats, selon encore son rapport commercial du 05 octobre 1870 conservé aux ARM, XIV Mi 1, sont constitués surtout de caoutchouc (79,16%), du riz pour Zanzibar (13,97%), des peaux (5,97%), de cire (0,81%) et de copal (0,06%). John P. Finkelmeier lui-même envoyait des cadeaux aux dignitaires du royaume. Entre autres, 5 caisses de machines à coudre « Singer », un album de photos des Etats-Unis et un nécessaire de toilettes pour la reine Ranavalona II et une paire de revolvers avec sa charge pour le Premier ministre (Finkelmeier à Rainilaiarivony, February 12, 1868, ARM, DD 16, 20è lettre).

Nos sources pour l’appréciation des échanges commerciaux entre Madagascar et les Etats-Unis au XIXè siècle sont les rapports envoyés par les consuls américains au Département d’Etat américain, même s’ils s’avèrent incomplets. Ainsi, en moins de dix ans, les négociants américains sont parvenus à se hisser à la tête du commerce aussi bien en import qu’en export. Dès 1869 dans le seul port de Toamasina, l’importation US représentait 55,99% du total contre 0,27% pour l’export. En 1878, 42,09% en import et 7,04% à l’export. En 1878, c’est respectivement 75,88% et 28,79%.

Selon le Colonel William W. Robinson, un vétéran de la Guerre de Sécession, nommé consul en 1874, le volume net annuel du commerce américain à partir de 1875 n’a jamais été inférieur à 600.000 $ à Toamasina et a même atteint 800.000 $. En 1882, si l’on additionne les déclarations du consul de Toamasina et d’Andakabe (près de Morondava, installé en 1879), les transactions totales des deux ports totalisent 1.748.197 $ en 1882 (ARM, XIV Mi 3).

John Bull

Comme on peut le constater, la balance commerciale est toujours largement bénéficiaire en faveur de Madagascar. Même si, en exportation, les maisons commerciales faisaient déjà de fausses déclarations pour ne pas s’attirer des concurrents. Parfois même, l’importance économique de Madagascar paraît diminuée par rapport à celui de la côte orientale d’Afrique. Ainsi, dans les années 1870, les caoutchoucs de Fort-Dauphin étaient considérés comme provenant de Kiloa.

En import, les rapports officiels évoquent des équipements militaires. Au cours de nos recherches, nous avons retrouvés un contrat passé par Rainilaiarivony avec la maison John Bertram pour des achats de 5000 fusils d’une valeur de 70.000 $ et de 500.000 cartouches métalliques ainsi que des boulets de la fabrique Whitney, de New Haven, dans le Connecticut (ARM, DD 16, 105è lettre, sous-chemise 1882).

Cet effort de modernisation et d’armement n’empêchera pas le Royaume de Madagascar de tomber sous la colonisation française. Mais ce n’est pas notre sujet. Disons simplement qu’en 1887, la valeur du commerce américain à Toamasina représentait 26,73% du total contre 26,03% pour la Grande-Bretagne et 20. 27% pour la France.

En 1895, le commerce américain à Madagascar était encore de 22%. Il est simplement battu que par les pays anglophones réunis (Grande-Bretagne, Maurice, Indes anglaises) avec 45%. La France suit à 20%, l’Allemagne 10% et divers (Italie, Suisse, Autriche) 3%.

Ainsi, « Le Petit Journal », périodique colonialiste particulièrement virulent, n’hésite pas à dire : « nous ne saurions plus longtemps jouer le rôle de dupes et tirer les marrons du feu pour John Bull (…) La France est chez elle à Madagascar. Il est du devoir de notre gouvernement d’ouvrir une large voir au commerce national en faisant à nos marchandises une situation privilégiée » (13 septembre 1896).

Les autorités coloniales française ne vont donc par tarder à appliquer des mesures plus radicales, particulièrement sur les produits textiles dont les Etats-Unis détenaient encore 34,39% des importations en 1896.

La manière dont ces mesures a été prise, rapportée par Gérald Donque dans la « Revue de Géographie » de juillet-décembre 1965, rappelle étrangement celle effectuée par l’administration Trump dernièrement. Sauf qu’ici, elle est appliquée à l’encontre des marchandises américaines.

« Dans une première étape, un droit uniforme de 10% frappe les marchandises étrangères à leur entrée à Madagascar. Puis, la Loi de juillet 1897 nuança ce droit. En ce qui concernait les tissus de coton, principale importation malgache, Galliéni institua une taxe représentant en moyenne 33% de la valeur des tissus étrangers, égale à celle qui protégeait la Métropole mais qui représentait 3 fois plus que le tarif appliqué jusqu’alors à Madagascar. Par exemple, les toiles américaines supportèrent une taxe de 62fr par 100 kg (…) En fait, ceci se révéla insuffisant car les toiles américaines étaient à parité prix avec les toiles françaises. Ainsi, la loi du 2 juin 1898 aggrava les droits : les écrus américains subirent une augmentation de taxe de 15fr (soit 77fr pour 100 kg). En même temps, une intense campagne de propagande fut déclenchée auprès des Malgaches pour qu’ils achètent des articles français ».

A l’époque, les Etats-Unis n’ont rien fait pour défendre son commerce et laissa la France annexer Madagascar. John Bull ne retrouvera plus sa place. Pire : un siècle plus tard, rien n’a beaucoup changé.

Actuellement, le textile ne représente plus les importations, mais domine plutôt les exportations. Sinon, le déficit commercial des États-Unis avec Madagascar est toujours aussi abyssal. Il a même augmenté de 3,1% pour atteindre 679,8 millions de dollars en 2024. Et encore : les exportations américaines vers Madagascar ont connu une baisse de 13,2% (8,1 millions de dollars) par rapport à 2023, tandis que les importations en provenance de Madagascar ont augmenté de 1,7% pour atteindre 733,2 millions de dollars (12,0 millions de dollars).

Ce sont les Etats-Unis qui ont besoin de Madagascar et non l’inverse. Mieux : Madagascar a un argument de poids pour faire plier Washington avec les minéraux critiques. Le titane, le cobalt et le nickel, qui représentent 15% des exportations malgaches vers les Etats-Unis, ne sont pas inclus parmi les marchandises qui écopent d’une taxation supplémentaire car les Yankees en ont besoin. On peut les utiliser parfaitement comme monnaies d’échanges. A moins que les négociateurs venant des pays que Donald Trump a qualifié de « shithhole » se plient à ce que lui-même aussi a dit : « kissing my ass » (sic).

A lire : DIEUDONNE (R.), « Contribution à l’histoire des relations malgacho-américaines, de 1862 à 1895 », ENS, Mémoire Capen, Antananarivo, 1994, 251p.