Réservoir d’esclaves

« La mer sera la limite de mon royaume », cette devise d’Andrianamponimerina est-elle de caractère hégémoniste ? Imboasalama et ses soldats ont fait une expansion en dehors de leurs territoires naturels, certes, mais un quelconque roi d’une quelconque région aurait pu également le faire. Et les Sakalava l’ont effectivement fait !

De 1610 au début du XIXe siècle, soit pendant environ trois siècles, les royaumes sakalava, Boina et Menabe réunis, ont réussi à unir un tiers de Madagascar sous leurs bannières. A la mort d’Andriandahifotsy, ses deux fils se partagent le royaume. Andriamanetriarivo obtient de régner sur la partie australe et forme le royaume du Menabe tandis qu’Andriamandisoarivo remonte vers le Nord pour fonder le royaume du Boina. A son apogée, le royaume du Boina d’Andriamandisoarivo s’étendit jusque dans l’Ankarana, avec des pointes dans l’Imerina, le pays Sihanaka et chez les Bezanozano dont les peuples lui payèrent tribut. Le roi betsimisaraka Ratsimilaho (ou Ramaromanompo) chercha à s’allier avec lui par un traité de commerce.

A cette époque, l’expansion se basait sur le trafic transatlantique des esclaves. Un trafic qui profitait alors aux populations côtières aux dépens de celles des Hautes terres. L’Imerina, dont la frontière ouest s’arrêtait à Ambohidratrimo, était alors considéré comme un réservoir d’esclaves. L’existence de lieux dit Ampamoizankova et Ampitomaniankova l’atteste. Un témoignage cité par Stephen Ellis (« Omaly sy anio », n°9-1979) indique qu’au XVIIIè siecle, des traitants conduisaient jusqu’aux environs de la baie de la Mahajamba, jusqu’à 3000 esclaves annuellement. En 1777, le traitant Nicolas Mayeur témoignait que « les deux tiers de ceux qui sont vendus à la côte de l’Est en proviennent (de l’Imerina, NDLR) ». Selon des témoignages en Jamaïque et dans les Mascareignes, notamment celui de Bernardin de St-Pierre (l’auteur de « Paul et Virginie »), les premiers esclaves d’origine malgache, par rapport à ceux d’Afrique, sont facilement reconnaissables par leur teint plus clair et leurs cheveux lisses.

Le royaume du Boina a particulièrement profité du trafic avec le contrat « esclaves contre armes » conclu entre le roi Tsimanato (ou Andriamandisoarivo) et le négociant New-yorkais Frederick Phillips (1626-1702). De ses guerres de conquête, Andriamandisoarivo ramène des esclaves qu’il échange contre des fusils aux Américains. C’est ainsi qu’il a pu avoir les matériels nécessaires qui lui ont permis d’être supérieur à ses ennemis. La collaboration s’est d’ailleurs poursuivie même après sa mort (1704 ? ou 1724). Un accord comparable à celui passé en 1817, entre Radama I et les Britanniques.

Conséquence de conditions favorables

La différence est que le royaume sakalava n’a pas bénéficié des conditions propres à l’Imerina. Car avoir de l’aide étranger ne suffit pas. Autrement-dit, l’expansion tananarivienne n’a nullement pour origine une quelconque supériorité naturelle mais est simplement la conséquence de conditions favorables d’ordre historique et géographique.

Historiquement, les habitants d’Ankova ont une tradition séculaire d’union avec la lutte contre les premiers occupants (vazimba ?) suivis de razzias effectués par les trafiquants d’esclaves venus des côtes. En raison de l’épaisse forêt qui recouvrait l’Imerina, ses habitants étaient alors surnommés « Amboalambo » ou encore « lavasofina », à cause d’une mode de grosses boucles d’oreilles qui leur étirait les feuilles de choux. Mais à la longue, la situation tournera à l’avantage des Hautes terres. La menace conduira à un regroupement autour d’un chef de guerre. Ce qui permettra la fixation au sol du peuple pour la production, et donc d’un enrichissement de l’intérieur, source de moyens pour l’achat d’instruments défensifs. L’aménagement de la plaine de Betsimitatatra se fait dès Andrianjaka, premier conquérant d’Antananarivo.

A l’histoire s’ajoute, en effet, la géographie. Le milieu joue une influence énorme dans le destin d’une nation. Certains éléments géographiques peuvent contribuer à la naissance d’une importante place d’où partira l’unité nationale. Il en existe de nombreux exemples : rôle de l’île de la cité (Paris) pour la France, de la Tamise (Londres) pour le Royaume-Uni, du Tibre et du Palatin pour Rome, de la Moskova pour la Russie, de Manzanarès (Madrid) pour l’Espagne, etc.

A Madagascar, c’est l’Imerina qui a joui de cette situation en raison de la présence d’un réseau hydrographique formé par l’Ikopa, le Sisaony et le Mamba, couplé à l’existence de la plaine fertile du Betsimitatatra. Plaine hostile, marécageuse et fréquemment inondée, le Betsimitatatra sera aménagé grâce à un effort collectif et continu. Un travail de longue haleine, vecteur d’unité et d’enrichissement et donc de puissance. Un complexe qui n’a pas d’équivalent dans les autres royaumes périphériques.

Faut-il dès lors s’étonner que ce soit avec Radama I que les Anglais ont choisi de nouer des relations en 1817, alors que le royaume Merina ne possédait encore à l’époque aucune once de territoires en dehors des Hautes terres ? Petit à petit, le royaume Merina s’agrandira pour finir par unifier, à la fin du XIXe siècle, les deux tiers de Madagascar.

Loin d’être une conquête coloniale ou d’impérialisme, l’expansion venant d’Antananarivo doit donc être simplement considérée comme une œuvre d’unification nationale, une continuité de ce qu’a fait le royaume sakalava et comme ce qui s’est passé, presque à la même époque en Italie, de 1859 à 1870, sous la direction du Piémont-Sardaigne, ou en Allemagne, de 1862 à 1872 sous la conduite de la Prusse.

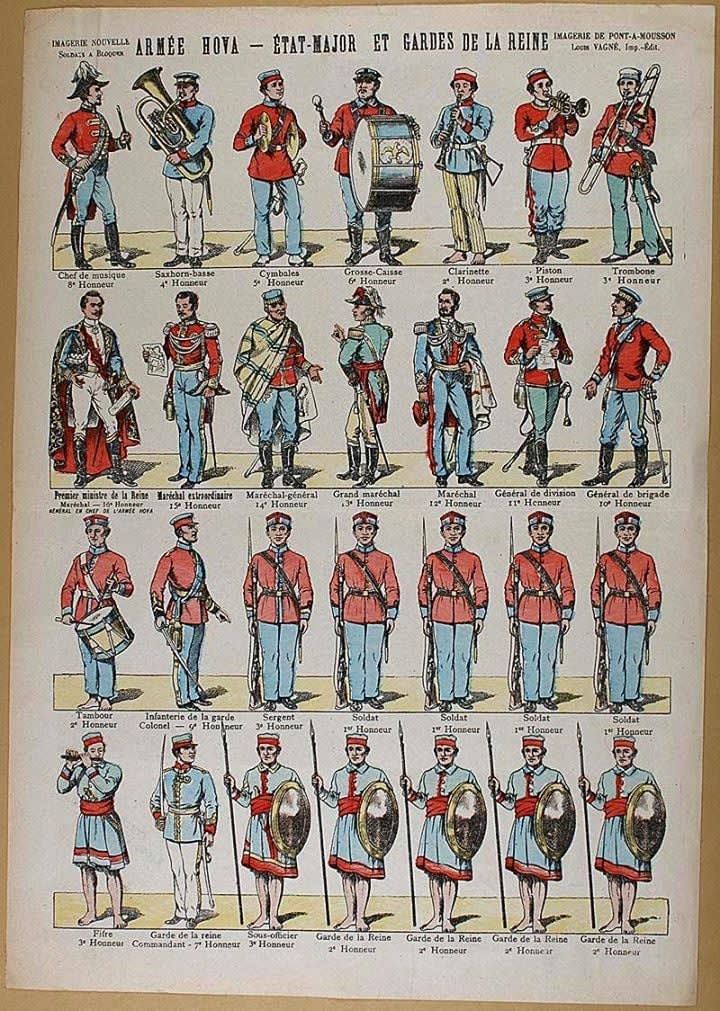

Ce bel élan sera stoppé net par l’arrivée au pouvoir de l’oligarchie Hova, personnifié par un Premier ministre qui n’avait ni le pouvoir charismatique des anciens rois, ni la source de l’autorité nécessaire pour imposer les réformes et l’innovation, ni la puissance économique et militaire pour faire face aux ambitions coloniales de la France. Rainilaiarivony exerçait le pouvoir plus au moyen de la richesse que par l’autorité. D’où un manque de crédit auprès de la population. Et, chemin faisant, auprès de l’armée. Ceci explique la facilité déconcertante avec laquelle le corps expéditionnaire français a conquis Madagascar. (25 tués au combat pour une armée de 15 000 hommes). D’autant plus que pour les Malgaches de l’époque, la « terre-des-ancêtres » se limitait encore à la région où se trouve le caveau familial.

Antananarivo n’ayant parvenu à regrouper que les deux tiers de Madagascar, c’est en définitive au pouvoir colonial donc que l’on doit l’unification réelle et véritable du pays. Et ce, sous la bannière d’un seul Etat. Les colons s’efforceront alors à cristalliser les différences inter-ethniques en stigmatisant l’extension tananarivienne comme une agression envers le reste du pays. Très vite pourtant, et paradoxalement, les vexations coloniales finiront par avoir raison des stupides préjugés tribaux et donner aux malgaches la conscience d’une identité historique et culturelle commune, notamment une unité linguistique incontestable.

En 1915, par exemple, le VVS (mouvement secret regroupant des militants émanant des quatre coins de l’île) a donné consigne aux militaires envoyés dans le sud de ne pas tirer sur les compatriotes « Sadiavahy », en révolte contre les impôts coloniaux. Significatif aussi est le « Tabataba 47 » où des Malgaches de tous origines se sont soulevés contre les colons afin de libérer la patrie. 100.000 Malgaches ont péri lors de la répression qui s’ensuivit. Ce qui n’a pas empêché le Gouverneur de Chevigné de dire au président français Vincent Auriol, « A Tana, il y a peut-être 2 à 3000 personnes qui seraient heureuses de vous voir partir, mais c’est tout, ça ne va pas plus loin (…) des complots de salon, des petits conciliabules de soir, après dîner, où l’on refait la Constitution, où l’on refait l’Etat malgache ». Un faux-rapport qui n’est pas sans rappeler ceux adressés à Iavoloha à chaque mouvement de de foule sur la place du 13 mai.

A lire aussi : 13 mai ’72, la genèse qui a conduit à l’apocalypse now !

Malgré tout, plutôt récent, le sentiment nationaliste est encore fragile à Madagascar. C’est pourquoi les politiciens, émules de Galliéni, sont tentés à chaque fois de la malmener à chaque crise de régime.

Mai ’72 a bel et bien renversé un régime, mais il n’a pas mis fin pour autant au vieux plan colonial de garder une main sur les affaires de Madagascar, même après son indépendance. Le particide du MDRM (jugé trop anti-français) avait principalement pour but d’éliminer l’élite nationaliste, d’où qu’il vient, pour laisser la place aux collabos, les partisans du « sympathique » PADESM.

Heureusement, Madagascar n’est pas le Rwanda, et la Yougoslavie est loin. Comme les États-Unis, toute proportion gardée, la Nation malgache est le fruit d’un melting-pot. Mais Madagascar n’a pas besoin d’une guerre de Sécession. Alors, s’il vous plaît messieurs les politiciens, faites-nous l’économie d’un conflit ethnique.